3D打印的效率和成本����,像一對糾纏的藤蔓看著各自生長���,根卻緊緊纏在一起。這技術(shù)最迷人的地方��,是能把“想”和“做”的距離縮到最短���;但真要算經(jīng)濟賬���,又得掰著手指頭仔細(xì)權(quán)衡。

效率這事兒����,3D打印確實有股“說干就干”的勁兒。從設(shè)計師敲完最后一行參數(shù)�,到打印機吐出第一個零件,可能只需要一頓飯的工夫��。這種“即時反饋”的特性�,在原型開發(fā)階段簡直像開了掛——改一版打一版,邊打邊調(diào)�����,效率比傳統(tǒng)工藝的“等模具、等加工”快出不止一星半點��。但這里有個“但”:這種快是“單件快”��,要是碰上大批量訂單�,比如要產(chǎn)幾百上千個同款零件,3D打印的“逐層堆疊”模式就顯出疲態(tài)了��。傳統(tǒng)注塑機“咔嚓”一壓就是幾十個�,它得一個一個磨,時間成本像滾雪球似的往上漲��。

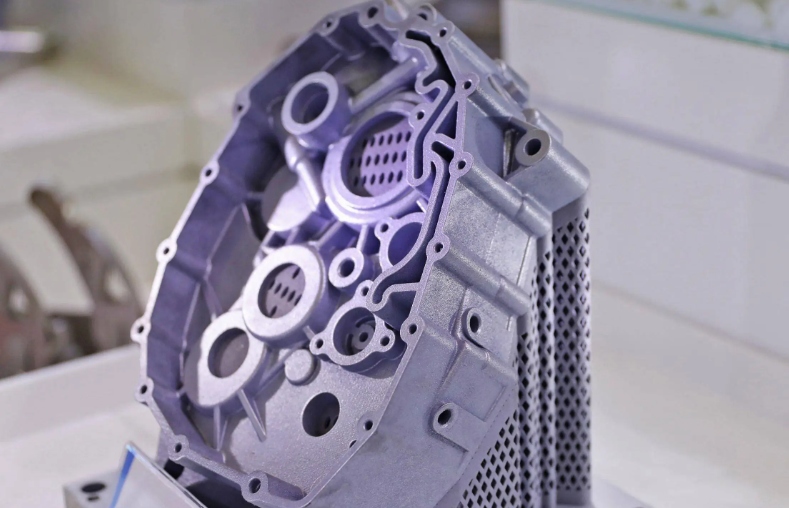

成本方面��,3D打印像位“先甜后苦”的朋友�。初期投入高,設(shè)備貴��、材料貴���,尤其是金屬粉末或光敏樹脂�����,價格比普通塑料高好幾倍�����,剛接觸時總覺得“這錢花得肉疼”�。但長期算賬的話���,它省了模具費��、減少了廢料�����,復(fù)雜結(jié)構(gòu)還能直接“長”出來����,省去組裝環(huán)節(jié)�����。比如做個帶內(nèi)腔或鏤空的零件���,傳統(tǒng)工藝得分開做再焊接��,3D打印一步到位���,這部分成本就悄悄省下來了���。不過這里也有個“不過”:設(shè)備折舊、耗電費�、耗材損耗都是隱形開支,小作坊用起來可能得掂量掂量錢包����。

效率和成本的平衡,像在走一條窄路�����。小批量����、定制化、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的活�,3D打印效率高,綜合成本反而低����;大批量�、簡單結(jié)構(gòu)的活���,傳統(tǒng)工藝更劃算����。這幾年材料科學(xué)在進(jìn)步�,金屬3D打印成本在降��,塑料耗材也越來越親民���,但設(shè)備維護和耗能還是得算進(jìn)成本里�����。

說到底���,3D打印的效率和成本沒有絕對優(yōu)劣,關(guān)鍵看怎么用��。它像把“精準(zhǔn)的刻刀”�����,適合雕那些傳統(tǒng)工藝“不好下手”的領(lǐng)域——比如給病人定制的骨骼零件,給衛(wèi)星做的輕量化支架��。在這些場景里�,效率帶來的創(chuàng)新空間,比材料多花的幾個錢更金貴��。

科技的溫度����,就藏在這些平衡里。3D打印不是要顛覆誰�,而是給制造多了一種選擇:當(dāng)效率能換來更人性化的設(shè)計,當(dāng)成本能轉(zhuǎn)化為更實用的價值�,這技術(shù)才算真正“活”在了真實需求里。

標(biāo)簽:

上一篇:3d噴墨打印技術(shù)實現(xiàn)全彩色模型的解決方案

下一篇:3d打印用什么打印工藝影響表面精度

銷售熱線:158-1687-3821

銷售熱線:158-1687-3821